Son la doce de la mañana. El sol de agosto alumbra el cielo hasta quemar los colores. Todo parece como iluminado por una luz fluorescente.

Mi primo Iván y yo llevamos tres horas culebreando por la huerta de mi abuelo. Hemos recogido espárragos, refrescado con un bañado en la acequia y almorzado unos gustosos pimientos verdes asados en fuego. Estamos tan satisfechos que nos sentimos los jefes de toda la tierra de cultivo.

Miramos alrededor. Nada más por hacer, especialmente que sea bueno. Giramos la vista ladera arriba, hacia la mullida colina de encinas; una selva de monte mediterráneo. Las encinas comparten amistosamente su espacio con robles de hoja pequeña, enebros, jaras y toda clase de plantas aromáticas. Allí nadie nos vigila. Seguro habrá algo malo e interesante que hacer.

Corremos a salto de mata colonia arriba. Casi llegando a la cima, al mirar a la izquierda, descubrimos unos corrales. Cruzando miradas sin entender cómo han podido construir en medio del monte pensamos no estar en un sitio tan salvaje como creímos. Entramos callados, mirando nerviosamente hacia cualquier lugar o ruido extraño, azuzándonos el uno al otro hasta llegar dentro de los rediles.

Un ternero blanco que no parece molestarse, rumia tranquilo mientras nos mira estúpidamente a los ojos. Parece feliz en su cárcel de madera y ladrillo. Aún tiene comida.

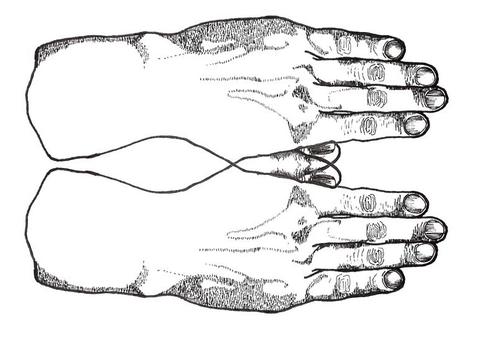

Me giro para salir del corral, entonces recuerdo que mi bolsillo transporta una navaja Opinel recién afilada con cantos. Durante un instante los segundos se aceleran y dejan de ser segundos. El tiempo parece estrecharse como presionado por los extremos, juntándose cada momento con el siguiente. Veo un destello de rápidas imágenes que se supone son causa mía. Me miro la mano y veo la navaja abierta. Miro hacia el corral y veo al ternero con el pescuezo abierto. Pero no hay sangre. El vacuno intenta mugir pero el lamento se le fuga por el corte de la garganta. Sus ojos ya no son estúpidos. Me miran abiertos y desconcertados, con las pupilas chillando pidiendo una explicación.

De vuelta a la finca, con miedo de ir al merendero donde se encuentra nuestra familia, Iván me arrastra hasta la casa de aperos. Es blanca, casi cegadora. Al revivir y encarnar la desventura con el resto de nuestros primos me doy cuenta de que la he liado bien gorda.

Si tiempo para que le corazón deje de palpitar aparece en la caseta un hombre vestido con un mono azul. Sus brazos gruesos como tronchos despiden un olor a abono casi agradable. Su cara cuadrada sostiene unos ojos azules que de repente cazan el miedo de mi mirada. Él lo adivina, he sido yo.

Atado a una silla, incapaz de analizar los hechos por el terror, mi cabeza es flasheada constantemente por la imagen de la joven res y su pescuezo silbante. ¿Realmente mi mano cortó su garganta? ¿Qué tipo de odio me movió? ¿Por qué el tiempo perdió su dimensión?

El ganadero me hirió. Me metió miedo hasta en sueños. Compadecí al ternero. Entendí el error de mi acto. Defequé de pánico.

Hasta ahora no he vuelto a hacer daño a ningún animal. Soy vegano, naturalista y defensor de todo ser vivo y todavía tengo la sensación de no ser perdonado.

Miguel Lara

No hay comentarios:

Publicar un comentario