LAS PERAS DE LA FRUTERA

No entiendo por qué hace tanto calor si estamos en febrero. ¿Para qué me habré bajado la cazadora? Total para ir a la tienda a comprar verduras y algo de fruta... Me tengo que hacer con un termómetro portátil para llevarlo siempre con migo. Así sabré a que temperatura está el día y las cosas a mí alrededor.

¿Y si todo cambiara su temperatura normal? ¿Cómo sería un agosto con guantes y bufanda? Habría que cambiar los días de vacaciones. ¿Y si las patatas salieran de la tierra congeladas? Igual viene bien para conservarlas. ¿Y si no pudieras coger las peras de los árboles porque queman? mmm peras calentitas…

Siempre olvido el camino corto a la frutería más barata y animada del barrio. Yo creo que esta manzana tiene por lo menos ocho esquinas.

Bien, la frutería-verdulería

- Pues a mí me robaron en el piso hace poco y luego la policía no me dejaba entrar en mi casa porque decían que tenían que tomar las huellas digitales. ¿Y a dónde voy yo sí no puedo entrar en mi casa?- continuaba la conversación la señora al lado de las cebollas frescas.

- ¿Y qué vino Greeson a tu casa a tomar las huellas?- vaciló la reponedora.

- júas júas…- rieron en la sección de cucurbitáceas. Las únicas al parecer que sabían que Greeson era el protagonista de CSI.

- Si parece que las leyes están hechas para los malos. A los que nos portamos bien cachondeo y a los chorizos cuatro días en la cárcel y luego a la calle.- Aprovechaba su turno una señora gorda mientras desistía de la seria acción de seleccionar la mejor piña.

- Ya me gustaría verte a ti sin pela para comprar zanahorias.- Masculló la más bajita, que justo divisé en ese momento detrás de las patatas, a la vez que llenaba su meticuloso cesto con una pieza más de tubérculos.

- Nena que yo te he dicho un cuarto de champiñones no 260.- Se quejaba una señora con más gafas que cara mientras le atendían en caja.

- Pero si es que te sobra medio champiñón. ¿Qué hago, lo muerdo?- Dijo con burla la frutera a la vez que agitaba el champiñón entre su boca y la bandeja de donde venía.

La frutera peinaba media melena con tonos berenjena, labios finos rematando una boca carnosa y ojos robados a un olivo andaluz. Custodiaba el género exclusivo, champiñones, setas, condimentos y las peras.

Una vez había pasado sin quererlo por las secciones de tubérculos, legumbres y hortalizas y comprando sin ningún interés, igual que en el IKEA, llegué a caja. Miré las piernas robustas y enraizadas en zuecos de la frutera, ascendí por las setas, el perejil y las peras hasta llegar a los ojos como frutos del olivo que se calzaba la tendera.

- Un par peras maduras por favor-. Medio hablé medio tartamudeé a la vez que escapaba de la mirada imprudente de la chica.

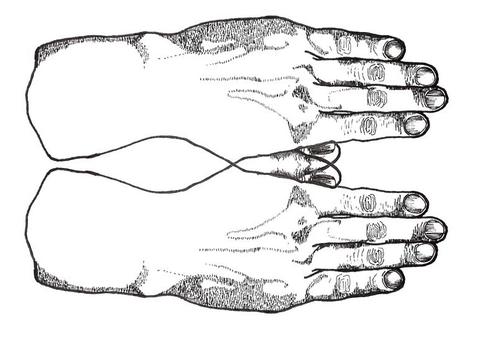

Parecía que se guiaba más por el tacto que por la vista. Cada fruta era acariciada con el exterior de los dedos, igual que se comprueba la temperatura en una persona. Sacudió la bolsa de papel y metió dos piezas haciendo un pequeño puzle con las peras.

- Aquí tienes majo, tres euros con veinte. No te olvides de comerte pronto las peras que si no se pasarán.

- Las comeré antes de que se enfríen.- Contesté ante la mirada cómplice de la frutera.

El paso ligero hasta casa provocó que llegase con un leve jadeo. La ansiedad hizo que me desentendiera del resto de la compra para centrarme en la fruta.

Sentado a la mesa de la cocina deshice la bolsa de las peras. Estaban calientes. Treinta y siete grados de jugosa pulpa, piel y semillas.

Todavía con la boca manchada de zumo agradecí a la frutería

Miguel Lara.

SIN AIRE EN LA GARGANTA

Son la doce de la mañana. El sol de agosto alumbra el cielo hasta quemar los colores. Todo parece como iluminado por una luz fluorescente.

Mi primo Iván y yo llevamos tres horas culebreando por la huerta de mi abuelo. Hemos recogido espárragos, refrescado con un bañado en la acequia y almorzado unos gustosos pimientos verdes asados en fuego. Estamos tan satisfechos que nos sentimos los jefes de toda la tierra de cultivo.

Miramos alrededor. Nada más por hacer, especialmente que sea bueno. Giramos la vista ladera arriba, hacia la mullida colina de encinas; una selva de monte mediterráneo. Las encinas comparten amistosamente su espacio con robles de hoja pequeña, enebros, jaras y toda clase de plantas aromáticas. Allí nadie nos vigila. Seguro habrá algo malo e interesante que hacer.

Corremos a salto de mata colonia arriba. Casi llegando a la cima, al mirar a la izquierda, descubrimos unos corrales. Cruzando miradas sin entender cómo han podido construir en medio del monte pensamos no estar en un sitio tan salvaje como creímos. Entramos callados, mirando nerviosamente hacia cualquier lugar o ruido extraño, azuzándonos el uno al otro hasta llegar dentro de los rediles.

Un ternero blanco que no parece molestarse, rumia tranquilo mientras nos mira estúpidamente a los ojos. Parece feliz en su cárcel de madera y ladrillo. Aún tiene comida.

Me giro para salir del corral, entonces recuerdo que mi bolsillo transporta una navaja Opinel recién afilada con cantos. Durante un instante los segundos se aceleran y dejan de ser segundos. El tiempo parece estrecharse como presionado por los extremos, juntándose cada momento con el siguiente. Veo un destello de rápidas imágenes que se supone son causa mía. Me miro la mano y veo la navaja abierta. Miro hacia el corral y veo al ternero con el pescuezo abierto. Pero no hay sangre. El vacuno intenta mugir pero el lamento se le fuga por el corte de la garganta. Sus ojos ya no son estúpidos. Me miran abiertos y desconcertados, con las pupilas chillando pidiendo una explicación.

De vuelta a la finca, con miedo de ir al merendero donde se encuentra nuestra familia, Iván me arrastra hasta la casa de aperos. Es blanca, casi cegadora. Al revivir y encarnar la desventura con el resto de nuestros primos me doy cuenta de que la he liado bien gorda.

Si tiempo para que le corazón deje de palpitar aparece en la caseta un hombre vestido con un mono azul. Sus brazos gruesos como tronchos despiden un olor a abono casi agradable. Su cara cuadrada sostiene unos ojos azules que de repente cazan el miedo de mi mirada. Él lo adivina, he sido yo.

Atado a una silla, incapaz de analizar los hechos por el terror, mi cabeza es flasheada constantemente por la imagen de la joven res y su pescuezo silbante. ¿Realmente mi mano cortó su garganta? ¿Qué tipo de odio me movió? ¿Por qué el tiempo perdió su dimensión?

El ganadero me hirió. Me metió miedo hasta en sueños. Compadecí al ternero. Entendí el error de mi acto. Defequé de pánico.

Hasta ahora no he vuelto a hacer daño a ningún animal. Soy vegano, naturalista y defensor de todo ser vivo y todavía tengo la sensación de no ser perdonado.

Miguel Lara